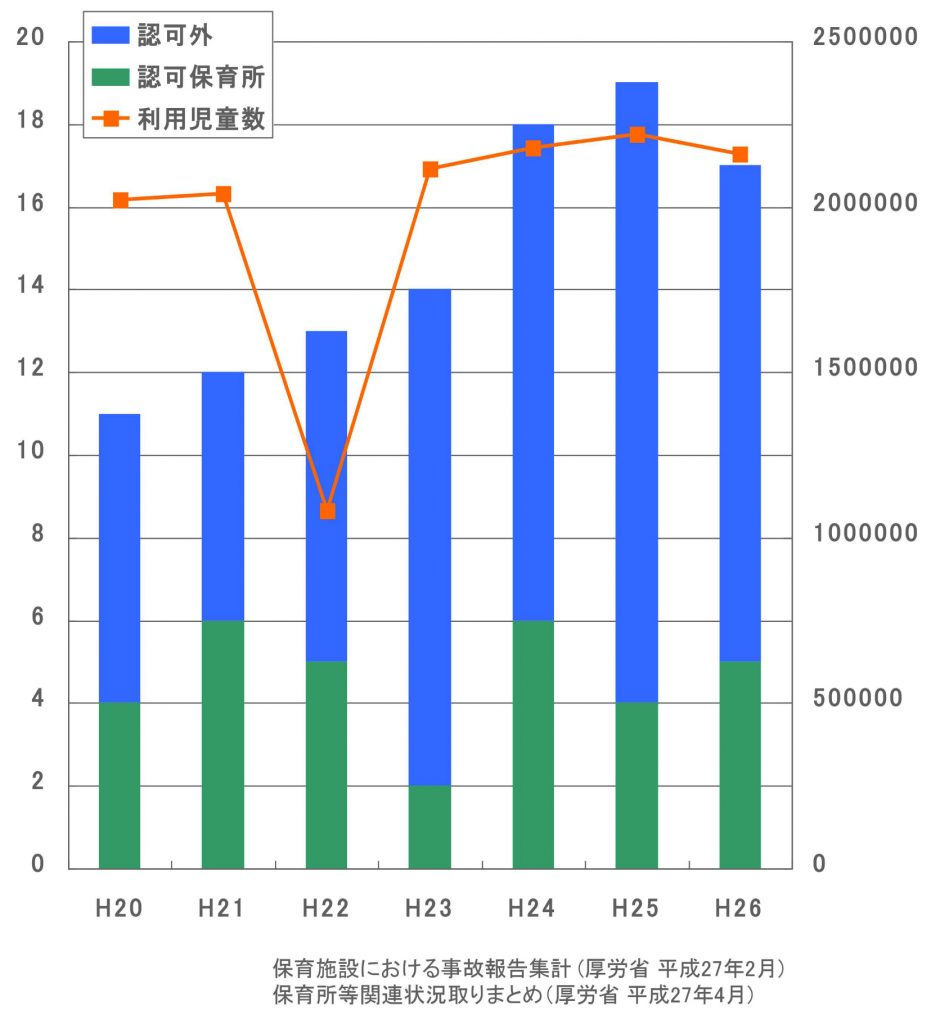

保育事故の発生件数 (平成26年)

- 認可保育所

(施設数2万4425ヶ所/利用児童数約226万人)

死亡事故:5件 骨折:124件 - 認可外保育所

(施設数7834ヶ所/利用児童数約20万人)

死亡事故:12件 骨折:9件

- 死亡事故

認可保育所・4885園で1件 認可外保育所・652園に1件の割合で発生

※ 近年では毎年17~19件で推移…減少傾向ではない - 骨折事故

認可保育所・196園に1件 認可外保育所・870ヶ園に1件の割合で発生

※平成24年 96件、平成25年 107件→平成26年に133件と完全な増加傾向

はじめに ~ 保育を取り巻く社会の状況

- 待機児童問題

共働き世帯の増加 → 「措置」から「契約」への転換要求

保育園増設 → 「保育士として働く人」が足りない現実 - 安心・安全な保育への不安

保育環境の人手不足 → 保育者の離職・有資格者の就業回避

1法人による新たな地域へ複数施設開設 → 地域住民との関係性が希薄

新制度の保育事業形態の多様化 → 異業種参入の促進 - 保育事故対応の確立が急務

保育の場における安全 → 災害時対応、避難訓練に特化している現状

発病、けが等の事故 → 保育者による安全対策(予防)スキルのばらつき

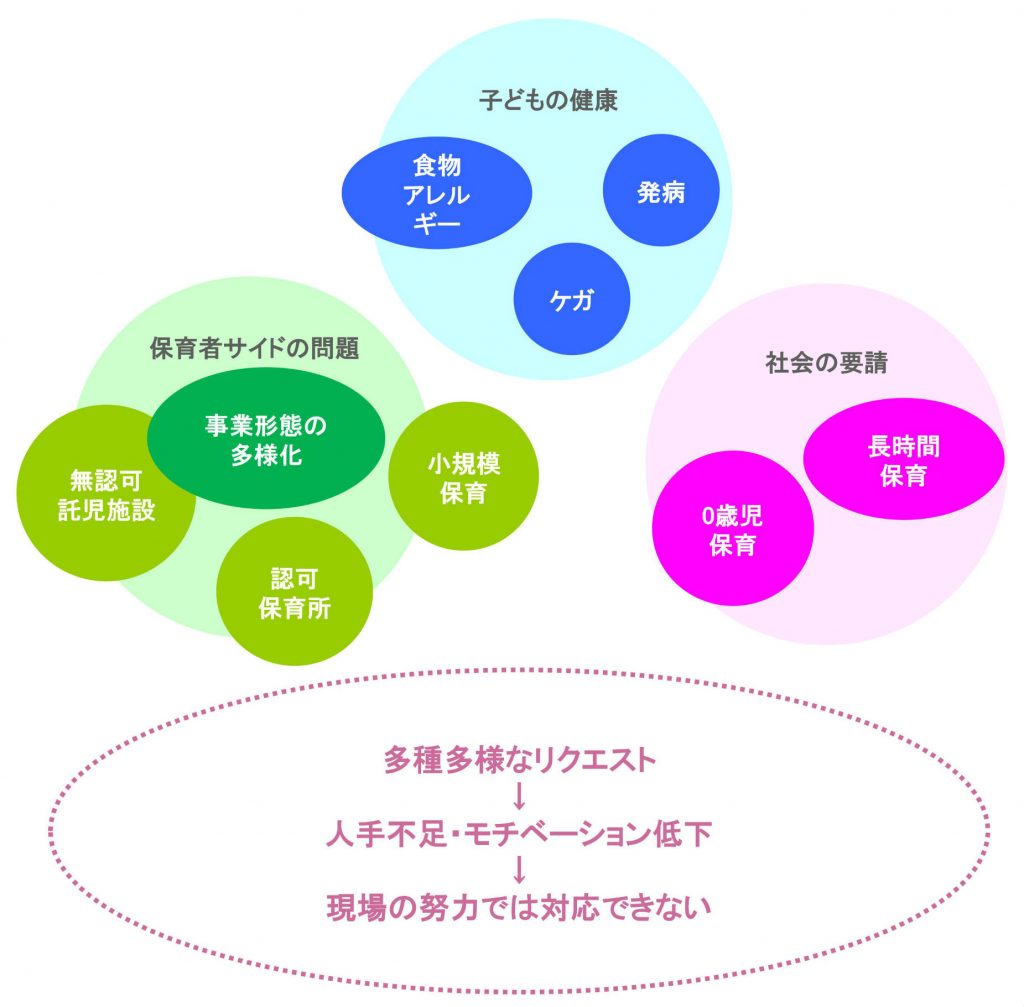

なぜ保育事故はなくならないのか 激変する保育環境

社会の要請

- 長時間保育 → 保育者の長時間労働

- 共働き世帯の増加 → 0歳児の受け入れ増

子どもの健康の課題 - 日常的な感染症・ケガ対応の必要性 → 事故後対応(危機管理)から事故防止(安全対策)への発想の転換

- アレルギー児の増加 → 乳幼児の7人に1人が食物アレルギー (2016/8/24)

保育施設サイドの問題

- 無認可託児所 → 0~6歳混合保育の発育別対応の不足

- 家庭的事業者・小規模保育等 → 乳児保育の専門性の不足

- 認可保育所 → 都市部の定員超過と配置不足

- 長期勤務者の減少 → 保育スキル継承の断絶

- 職責の遂行 → 注意義務の欠如による罰則

- 園看護師の「ひとり職」 → 保健・安全管理業務の偏り

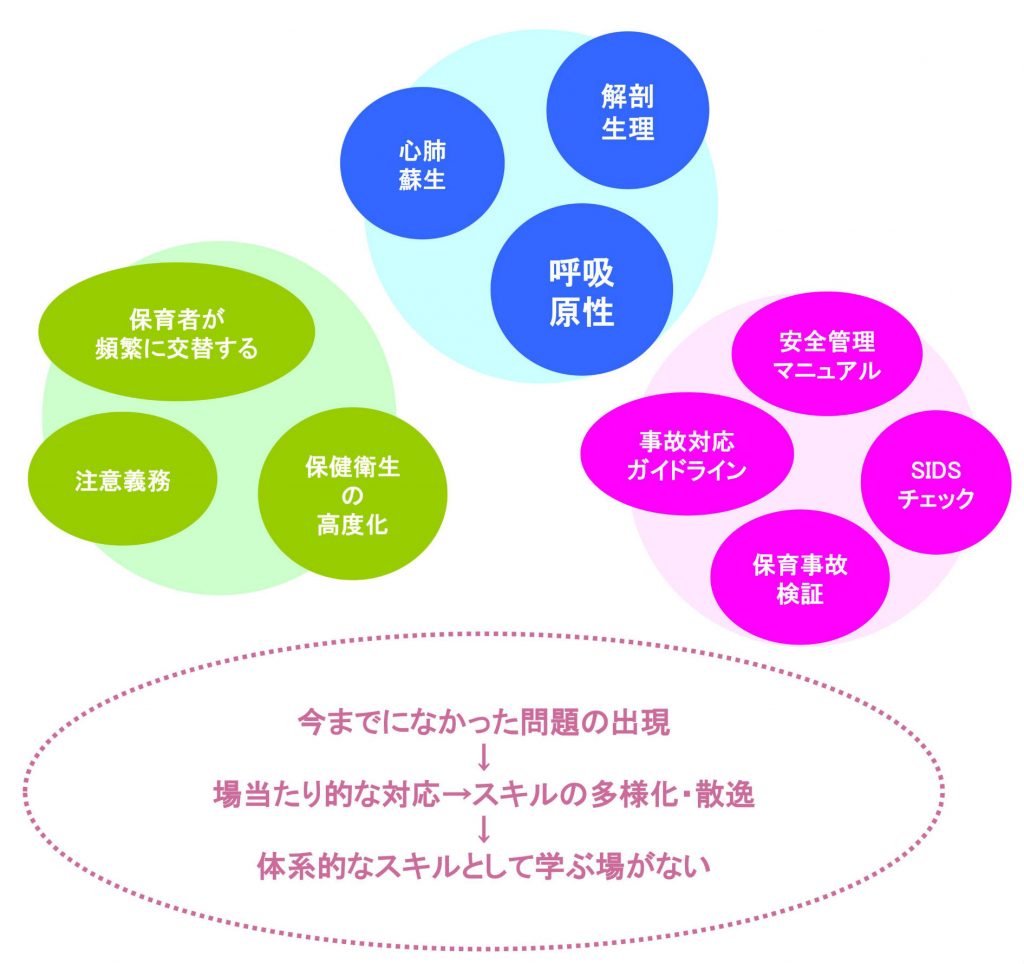

なぜ保育事故はなくならないのか 多様化・断片化する責務

社会の要請

- SIDSチェック(うつぶせ寝の抑制/突然死抑制)

- 安全管理マニュアル策定

- 事故対応ガイドライン

- 保育事故の検証

子どもの緊急時対応に求められる事柄 - 食物アレルギー対応 → エピペンの要習得

- 心肺蘇生法 → 呼吸原性の理解・対応

- 子どもの発育の理解 → 解剖生理の標準化

2016年に保育における事故防止及び発生時対応に関する初のガイドラインが内閣府から公表されました。ガイドラインが示すように保育者は職務として安全対策スキルの習得・維持が求められます。保育者は常に「子どもの最善の利益」を求めて子どもを中心とした生活環境を築いています。それは養護の観点から、保育者がその場、そのときの子どもの個体差を受けとめながら個々の子どもに対してフィットするように保育を改善しつづけてきたということでもあります。

保育施設・事業所が事故発生防止のために実施すること

- 事故発生防止のための指針を整備する。

- 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。

- 事故発生時に、速やかに市及び子どもの家族等に連絡を行う。

- 事故発生時に、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

(記録は完結の日から5年間保存が必要です。) - 賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行う。

保育安全のかたちのミッション

- 多様化するスキルを体系的に統合

必要に応じてでなく、保育の安全対策および事故対応を体系的・系統的に学ぶ場をつくる - 「現場で学ぶ」から「検証し事前に備える」

保育事故の事例を収集、分析、検討を重ね、根拠にもとづく専門技能として学ぶ機会を設ける - 学ぶ環境、動機付けを整える

「できればやる」から「必ずできるようにする」という、学びの必然性を整える

保育者は子どもを、社会は保育者を守りゆたかに育む

- 保育研修策定

・保育の安全対策と危機管理

・園看護師支援、検証窓口担当者の育成

・保育SHEL分析モデル

・安全管理マニュアル策定支援 - 保育士、園看護師のコミュニティ形成

・園看護師の保育教育

・保育士への情報発信 - 保育事故の事例研究・出版・政策提言

・保育事故の事例収集・分析・検討

・保育関連出版

・既存の保育系団体、学会との連携

・保育事故を題した発表・大会の開催

・保育安全のための政策提言

子どもとの活動は自然と不規則性が高くなることからも、保育の安全は 100の保育があれば 100通りの安全のかたちが必要になります。安全対策の答えを保育現場で引き出していただけるように、保育安全のかたちでは、保育のリスクマネジメントをお伝えします。