「迷ったら打て」?保育施設でエピペンが打てるようになるまでの経緯

2,011年3月に厚労省が保育所におけるアレルギー対応ガイドラインを発表して、まもなく2年が経ちますが、特にエピペン(重度アレルギー反応時のアドレナリン自己注射器)の使用を巡っては、まだまだ誤った情報に振り回されているケースが散見されます。 さらに、2012年12月20日、調布市の小学校で食物アレルギーによるアナフィラキシーショックが原因と思われる状況で児童が亡くなった事故をきっかけに、アレルギー関連の医師の、迷ったら打てと言うコメントがしきりに報道されるようになりました。 エピペンが打てるガイドラインの ...

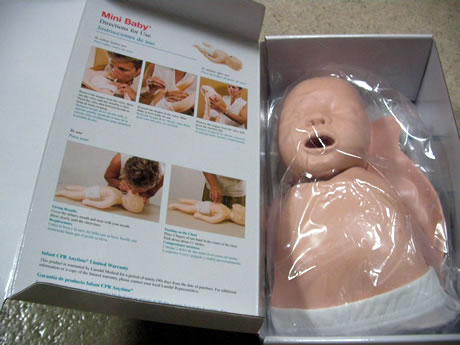

乳児人工呼吸の自主学習キットで保育の合間の練習を日課にしよう

保育園で心肺蘇生の練習をしたくても高価なマネキンは買えませんでした。また安価な救急救命マネキンもどき人形では胸を押すことだけしかできませんでした。そんな課題を解決してくれる、手足もついてリアルな乳児の形状をしている、安価で誰でも手に入れられる、子どもの事故に関わる保育者にとって人工呼吸の練習ができる「ミニベビー」が登場しました。 救命救急の講習会に参加したものの、時間をかけて心肺蘇生の練習ができなかった、まして乳児用のマネキンに触れられなかった、人工呼吸の練習なんてしたことがない。そんな状況をひっくり返 ...

アーカイブ:「焦点/保育所、津波襲来で明暗/犠牲少なく…

以下に消去される可能性のある新聞記事のアーカイブとして残します。■2011年10月04日火曜日 Copyright © The Kahoku Shimpo 東日本大震災により岩手、宮城、福島3県で被災した保育所は700を超え、このうち津波などで全半壊した保育所は78に上った。3県によると、建物被害が大きい一方、施設で保育中の乳幼児が亡くなったのは1施設の3人だった。保育所には毎月1回の避難訓練が義務付けられており、事前の備えが人的被害の抑制につながったとみられる。 ◎被災3県722施設、死亡3園児 3 ...

お泊り保育で重大事故を防止しながら思い出をつくるためのリスクマネジメント

保育園児がひとり、お泊り保育の夜に入った温泉施設で溺れて意識不明の重体となる事故が起こりました。園児が溺れた湯船の中に大人は居らず、引率した保育所職員は溺れたところが見えていなかったと言います。 起訴内容によると引率した保育所職員は園児を湯船に残して、湯船が死角となった場所で自らの髪を洗っていたそうです。保育の重大な事故のひとつとして再発防止策を導くためのリスクマネジメントを考えていきます。 宿泊保育で男児重体 入浴中に意識不明 西予市宇和町明間の明間保育園(西谷邦子園長)が7月中旬に行った宿泊保育で、近 ...

応急手当で噛み跡を揉んだら青あざが残る理由と保育園も備えてほしい氷嚢

子どもの噛み跡や引っ掻き傷をお迎えまでに消してしまえる手当て方法はありませんか?と今も昔もたくさんご質問いただきます。噛まれた箇所を揉んだり、噛み跡が腫れてから慌てて子どもの肌に保冷剤を当てて、肌を急激に冷やしてしまう失敗も数多く見受けられます。噛み跡を揉んだり、冷やしすぎは反対に傷を悪化させるので注意が必要です。 残念ながら、ミミズ腫れになった子どもの噛み跡や引っ掻き傷を都合よく消す魔法はありません。噛み跡は内出血と炎症による腫れが原因です。内出血しはじめた早い段階に冷やして内出血を抑制することが必要で ...

Twitterにみる東日本大震災で帰宅難民の不安に応えた保育園や職員の姿

2011年3月12日午後に、宮城・石巻港近くの岸壁で孤立していた幼稚園児11人を含む、32人が無事に救助された旨が報道されました。子どもたちも、よくがんばりましたが、当該園長以下、目の前の子どもたちを元気な姿でご家族に引き渡す一心だったとしても、職員自身も危険にさらされた中で無事にやりすごすことは、けっして簡単ではなかったはずです。 今回の東北関東大震災(東日本大震災)では、帰宅できない保育利用者(「帰宅難民」)が数多く出ました(3月11日時点)。その帰宅難民のお子さんたちをお預かりして、その大規模災害時 ...

蘇生ガイドライン2010にみる保育事故対応と子どもの呼吸原性心停止のポイント

心肺蘇生のやり方が、日本版蘇生ガイドライン2010を土台とした普及プログラムへと更新されました。これまでは開始当初に「人工呼吸(補助呼吸)を2回」行なったあとに胸を30回押す手順でしたが、その人工呼吸より前に、胸を押しはじめるように改訂されました。 発見して、少しでも早く蘇生術が行われれば、命は救われる可能性が高まり、さらに元々の元気な姿で日常生活に戻れる可能性も高まります。発見者や周りの人間が、できる限り遠慮や気後れすることなく、心肺蘇生を始めてもらえるようにすること、それが呼吸より先に、胸を押すことが ...

寝返ってうつぶせ寝だったときの呼吸確認方法を蘇生ガイドラインから考える

2011年に入って、消防署をはじめとした普及団体の心肺蘇生法のやり方が、2010年日本版蘇生ガイドラインを土台にしたものへ更新されました。現時点の変更点は、「心肺停止かを判断する呼吸確認のやり方の変更」と、「人工呼吸と胸骨圧迫の順番の入れ替え」、そして「胸を押すテンポのアップ」と「押す深さの修正」といっていいと思います。 ここでは、この新たな呼吸の確認方法を例に、午睡中の子どもに対する呼吸確認の方法について、特に『気が付いたら子どもが寝返っていた』場合に、とにもかくにも早急に呼吸ができているかを、うつぶせ ...

日本版蘇生ガイドライン2010準拠 LSFA こども事故と応急手当アップデート

Life Supporting First Aid (通称 LSFA)とは、街中の事故でケガをした人や、突発的な体調不良で(状況によっては心肺停止に至って)動けなくなった人に寄り添う、緊急の事態に対処するための応急手当を一般市民が学ぶための普及プログラムです。 突然、傷病者に出くわしたときでも、医者や看護師といった医療資格をもたない人が戸惑いなく救急車を呼べる。そして、救急車が到着するまでの間に、呼吸がなければ心肺蘇生を行なうなど、誰もが応急手当を行なえるように、国際的な合意に基づいてつくられた各国の蘇生 ...