ノロウイルスの大流行と保育施設に大切な潜伏期対策の考え方

熊本県南小国町の保育園でもちつき行事を通じて集団食中毒が発生したように、全国でノロウイルスの大流行が危ぶまれています。国立感染症研究所によると、過去10シーズンで最も流行した2012年のピーク時に迫る勢いだとのことです。中でも感染が報告された保育施設の数は、ほかの施設を圧倒しており、具体的な予防対策が求められています。 2016-2017年シーズンの施設別発生状況(出典:東京都健康安全研究センター) 感染予防には、手洗いとうがいが最も有効なことが知られています。集団保育を行なっている保育施設では一緒に生 ...

保育事故の裁判事例 20選からゆたかな保育につながるヒントを探すセミナー 終了

子どもたちを保育して、子どもの命にかかわる仕事である以上、保育者は常に過去の重大事故に学び、「うちの園でも起こるかもしれない」「うちの園ではどのような対策が取れるだろうか」と、自分たちの保育に当てはめて考え続けなければなりません。それは子どもたちのためであると同時に、自分の仕事や職場の仲間を守るためでもあります。 保育の事故の裁判例20選の判決解説とともに、事故(または裁判)に至った保育実践の問題点について遠藤が語った、弁護士との共著「選ばれる園になるための保育事故対応マニュアル」をもとにしたセミナーを ...

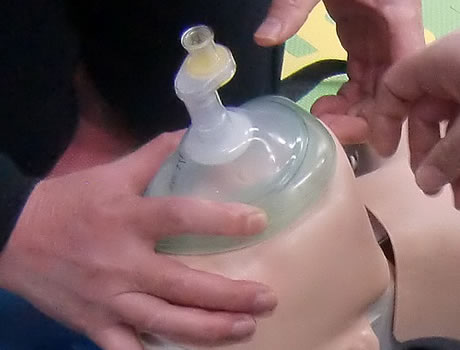

集団保育の応急手当 「万が一のとき」の初期対応の手順

応急手当の基本はケガや病気が悪化することを遅らせたり、手当て開始当初の状態を留めることです。それに加えて、保育者には「保護者の不安を解消すること」が応急手当のゴール到達に求められます。子どものケガを最大化することを防ぐことも、保護者の不安が解消される報告をするためにも、応急手当を開始するはじめの段取りがとても大切です。 保育施設で子どもが倒れていたら、すぐにでも駆け寄って応急手当をしたいのが人情です。しかし、保育施設は保育時間の多くが集団保育です。乳幼児の特性を考えたら、まず傷害を負った子ども以外の子ど ...

プールあそびに”安全な水深”がないわけ。保育のリスクとハザードの考え方

「子どもの命を守らないといけない」、保育現場からはそんなメッセージが聴こえる反面、「安全管理は保育を乏しいものにする」とのマイナスイメージも。そこには、子どもの命を守ることも、ゆたかな保育をすることも、どちらも大事だけれど、具体的にどのように両立させていけばいいのかが判らないという、ジレンマに陥った苦しさも見えてきます。 解決するための安全管理の考え方に、あそびにおける「学びのリスク」と「子どもだけでは危険回避が不可能なハザード」があることはご存知でしょう。国交省の「都市公園における遊具の安全確保に関す ...

保育のヒヤリハットの集め方とヒヤリハットを生かした保育の事故防止の方法

保育で、いつからか「ヒヤリハット運動」と呼ばれるものが広がり、ヒヤリハットを集めて事故防止に役立てようという盛り上がりを見せたものの、保育現場からは「ヒヤリハットが集まりません」、「集めたヒヤリハットの活用方法がわかりません」という声がなくなることがありません。その原因を解き明かしながら、対策の必要性までを考えていきます。 ヒヤリハットとは、幸い損害が発生せずに済んだニアミスのこと。子どもがケガをしそうになって、保育者が「ヒヤリ」としたり、「ハッと」肝を冷やして気づいた出来事を言い表したりしますが、目的 ...

「スゴいい保育」に掲載された豊かな保育を実現するリスクコントロールについて

保育のいまの声と必要な未来を伝えるサイト「スゴいい保育」の中の、「シンカする保育(「深化」と「進化」を続ける保育の今をさぐる)」の一番最初の記事として、安全と豊かな保育についてまとめた、『保育士は言わない【危ないから遊んじゃダメ!】という一言。安全と豊かな保育を両立する方法論とは。』を掲載していただきました。 【1/3回】保育士は言わない「危ないから遊んじゃダメ!」という一言。安全と豊かな保育を両立する方法論とは。安全ばかりを優先してもよい保育ではない(中略)保育者向けの、現場に必要なリスクマネジメント ...

【保育救命】出版記念セミナー:安心安全な保育体制をつくるポイントを解説 終了

保育施設で、子どもたちが安心して、元気にあそぶことができる、子どもの発達を保障する安全な保育環境づくりを応援していくためのガイドブック、「保育救命」が、7月1日(金)メイトのひろばブックス(月刊ひろば別冊)として出版されました。 【保育救命】~保育者のための安心安全ガイド~を、ひとりでも多くの保育関係者に手に取っていただき、保育現場で活用される本となるように、7月3日(日)、16日(土)に著者、遠藤本人による重要ポイントを解説するセミナーを開催いたします。 概要 進行・講師:「保育救命」著者 遠藤 登 ...

たのしいプール開きから一転!保育事故に備えて考えておきたい対策

プール開きの季節が近づいてきました。プール開きは、どこの保育施設でも期待の大きなイベントです。それだけにプールあそびは、たのしいと同時に安全性も求められています。しかし、注意をしていても事故が起きることはあります。もし子どもがプール中に溺れても、深刻な事態にならないために、保育者が考えておきたい対応策を取り上げます。 まず、安全なプールあそびのために、引率・見守り役の保育者とは別に、「監視者」の人員追加が、つよく言われるようになりましたが、役割として、見守ることと何が違うのでしょうか。この見守る役割と、 ...

大好評販売中「保育救命」保育者のための安心安全ガイド(ひろばブックス)

保育施設で、子どもたちが安心して、元気にあそぶことができる、子どもの発達を保障する安全な保育環境づくりを応援していくためのガイドブック、「保育救命」がメイトのひろばブックス(月刊ひろば別冊)から出版以来、7刷まで増刷して絶賛好評発売中です。 【読者の声】分かりやすく、読みやすかったです。期待以上の内容でした。満足してます。【評価:★★★★★】【読者の声】誤嚥やアナフィラキシーへの対応など緊張度の高い場面を想定して購入しましたが、そういった重大事故だけでなく、日常で起こりやすいケガなどへの対処も勉強になり ...

保育園のお昼寝の呼吸確認は人工呼吸じゃなくて補助呼吸の考え方が正しい

東京と大阪の保育施設で、うつぶせ寝を原因とした窒息で、同じく1歳の子どもが亡くなりました。睡眠中の安全について、保育の安全研究・教育センターの掛札先生がお書きになったので、突然死リスクの低減と異常の早期発見に対して参考になさってください。 睡眠中の安全(2016年4月14日)1)窒息死の予防最低限0、1歳クラスでは、まず窒息死を予防する行動をします。窒息死は予防できる死亡であり、予防の取り組みをしなかった場合は過失を問われる可能性もあります。引用:保育の安全研究・教育センター http://daycar ...

保育の安全ガイドラインまとめ第2段は「事故発生時の基本的な流れ」

平成28年3月に公開された、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(以降、保育の安全ガイドライン)は、例示が多いかわりに、同様の内容を扱いながらも構成がバラバラのため、読んだ人が混乱する不安があります。そこで最初に保育の安全ガイドラインの中の、窒息時対応について情報の補足を行ないました。 その第2段として、方々に散りばめられた『事故発生時の基本的な流れ』を、市民用の一次救命処置の流れに重ねてまとめてみました。主に【発生時対応】の14ページと、15ページをもとに、【施 ...

保育「事故防止のための取り組み」ガイドラインにあった気道内異物の対応の補足

平成27年12月の「特定教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会 最終取りまとめ」以来、3か月間にわたった調査研究事業検討委員会を経て、内閣府から教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインが公表されました。 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html#guidelines 公開されたガイドラインの【事故防止のための取組み ~施設・事業者向け~】に、再発防止のための参考例として、「誤嚥 ...