暴風雨や土砂災害ほか、地震による被害の規模が大きくなっている昨今、数十人から数百人定員の保育施設における集団保育を前提とした防災対策の見なおしを急ぐ必要があります。

防災対策は「自助」・「共助」・「公助」の考え方が一般的です。日常において事故や事件が発生すると警察や消防機関が助けてくれますが、大規模災害の発災直後の非日常については、施設職員の力だけで、すべての子どもの生命を守ること(自助)が望まれます。

また世界的パンデミックとなった新型コロナ禍には、社会全体でソーシャルディスタンスやテレワークが進む中でも、保育施設は地域経済振興のために開所しつづけることを求められました(公助:行政側で事業継続すること)。大規模災害下でも同じ姿勢が求められることになります。

大規模災害では、職員や職員の家族も被災者となります。

保育施設の防災対策は子どもの命を守ることはもちろんのこと、職員の心身の健康と、その生活を守ることも忘れてはいけません。社会の要望に応えつつ、職員が心置きなく保育に向き合える環境づくりを考慮した防災計画をつくるお手伝いをさせていただきます。

保育安全のかたちでできること(サービス概要)

- 3,000円~

- 1講座(講座案内参照)

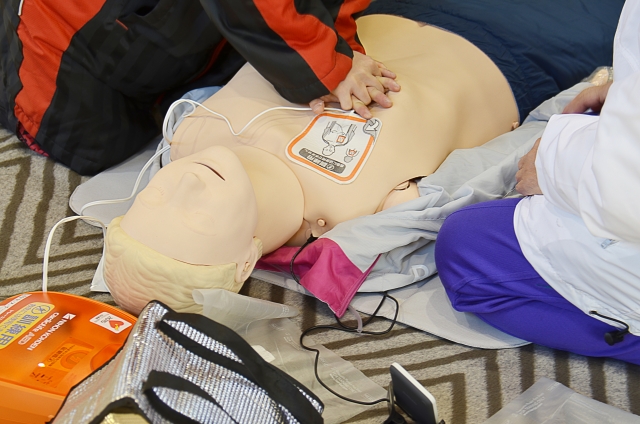

一般的な防災対策は自らを守るために講じるのに対して保育園は全園児の生命を守る重責が課せられます。大規模災害を想定した防災対策を支援します。

\お問合せお待ちしています/

- 20,000円~(応相談)

- 例:90分オンライン面談

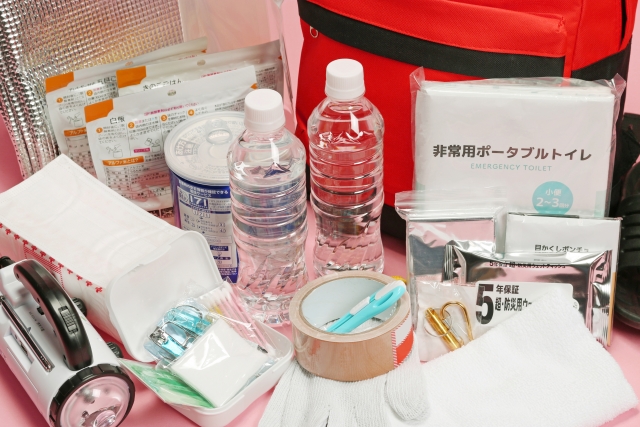

地震や津波の被害を想定した園内の必需品を選定するための環境評価や、地域社会の復興に合わせて保育を再開するための計画の策定をお手伝いします。

\お気軽にお問合せください/

- 基本無料(実費要精算)

- 調査内容相談

保育園が地域住民の避難所になる場合もあれば、園児を無事に利用者に引き渡すには行政の施策との連携が欠かせません。地域防災計画の課題を確認します。

\お問合せお待ちしています/

全国の保育施設が大規模災害の備えについてまったなしの状況におかれています。最近の想定を超えた災害内容が気になりますが、保育施設では時間帯やその活動内容、利用者の仕事先の事情によっても災害発生時の状況が変わるため備蓄品の管理から避難方法まで、そもそも幾通りもの準備が必要です。

各都市計画に合わせた避難以外にも、保育行政の要望に応えなければならない部分もふくめてBCP(事業継続計画)の組み立ては重要な意味があります。当該サービスはBCP作成の支援ほか、避難所保育の想定ふくめた避難訓練内容の監修を行ないます。お気軽にお声がけください。