保育施設のお正月行事で子どもとお餅を食べる際に最低限抑えておくべき安全確認ポイント

2016年の元日も高齢者を中心とした窒息事故が複数件起きました。高齢者にとってお餅は危険ですが同様に幼児期の子どもにとっても最も危険な食べ物のひとつです。保育施設で安易に食べさせているとは言いませんが、「食文化の継承」を理由にお餅を食べさせるのは止めるのも大切な選択肢といえるほどです。お餅が子どもにとって危ない理由は「事故が起きているから」というだけのものではありません。お餅という食べ物と、子どもの体の仕組みにかかわる問題です。 子どもがお餅をおいしく食べるには、まず安全であってこそです。お餅を小さく切る ...

窒息事故の防止にと口内に指を入れたり水を飲むのが間違いで危険な理由

窒息事故について対応する研修を行なうと、「指を入れて掻き出そうとして指を噛まれた」という悩みや、「水を飲ませるのは?」という疑問を尋ねられます。そのほかにも背中を叩くタイミングがズレていたり、叩き方が弱弱しい実例を聞くこともあります。 これらは効果が低いばかりか、子どもを危険に陥れる可能性も高まります。指を入れない、水を飲ませないで別の方法が選択できる、適当なタイミングで背中へ効果のある叩き方を行なうためには、保育者も、発育における「摂食と嚥下」の仕組みを知ることが大切です。 食べ物をノドに送り込む摂食 ...

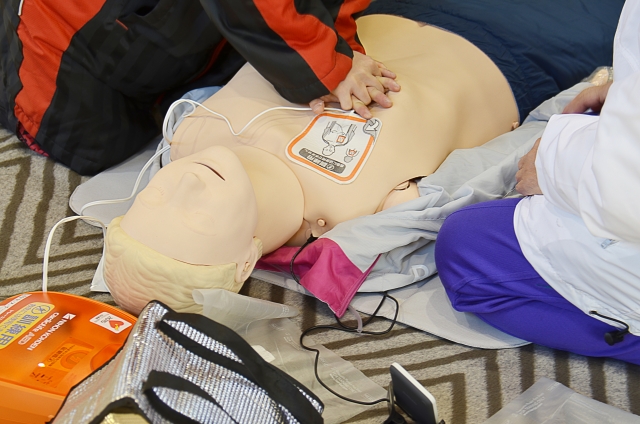

乳児の食事による窒息事故に安定した背中の叩き方(動画あり)

人口動態統計をみると、0歳児が亡くなった理由の7割~8割が窒息です。保育現場だけでも、「息ができない」ことで亡くなる事故が毎年のように繰り返されています。それはうつぶせ寝による突然死以外にも、食事中など、何気ない日常のひとコマで見られます。 食べ物がノドに詰まって窒息した場合、背中をつよく叩く方法(背部叩打法)が、よく知られています。0歳時はカラダが小さいので、衝撃からカラダを支えるように抱えます。 この、子どもの首を支えたままの腕の上に、その胸とお腹まで乗せて背中を叩く(写真は仰向けにしての胸部突き上 ...

保育を仕事にする対応義務者のための保育の事故のリスクマネジメント

保育を仕事にする者(保育所職員や幼稚園教諭、そして保育ママやベビーシッターなど)は、保育の利用者と保育の契約を結びます。保育の契約を結ぶと、保育をするにあたって、子どもの事故に対する法的な注意義務や安全配慮義務が発生します(※)。しかし、どれだけ安全に配慮しても事故は起きるものです。もし事故が起きたら、死亡するといった重大な結果を向かえないように、適切に対応する役割をもつ「対応義務者」でもあります。 保育事故で最も問題となる債務者の義務は、安全配慮義務です。(中略)子どもの生命、身体、財産といった権利、 ...

保育の重大事故検証報告書に書かれた深刻な保育事故の再発防止にむけたポイントの解説(一覧)

保育施設等で深刻な事故(死亡事故および治療に要する期間が30日以上のケガや疾病を伴う重篤な事故等)が発生した場合は、当該施設が所在する市区町村の保育担当課を通して都道府県への報告が義務づけられています。同時に報告を受けた地方自治体では委員会を設置して、類似事故の再発防止にむけた取り組みのあり方について検証することとされています。 死亡事故等について検証が行なわれることで、再発防止にむけた取り組みが進むことが期待されます。いうまでもなく、すべての保育施設と、職員は実際に類似事故を回避する役割を担っています ...

日本病児保育協会セミナー 保育の現場に潜む『子どもの窒息』救命処置講座 終了

日本病児保育協会の「保育スキルアップ・オープンセミナー」(2014年9月27日(土)10:00~11:45)救急救命講座「5~6分が生命の分かれ目! 保育の現場に潜む『子どもの窒息』即時対処法」受講者募集のお知らせです。子どもの救命処置というと、子どもが高いところから落下したりしたことで負った大きな怪我への手当てを思い浮かべることが少なくありません。 しかし保育現場で子どもが命を失う深刻な結果を招いた事故の多くが、実は「窒息」(息ができなくなる出来事)です。窒息事故はあらゆる保育現場で起こっています。窒 ...

噛みあとの応急手当に冷却(冷感)ジェルシートがNGな訳と、揉むなど誤った応急手当を見なおす

保育中に子どもの「かみつき」があったら、可能なかぎり早く噛まれた子どもの患部を冷やすことが大切です。患部を冷やすにはアイスノンなど保冷材でもいいですが、できれば氷嚢(ヒョウノウ)がおすすめです。硬い保冷材では冷却にムラが出るのに対して、氷嚢は患部と、その周辺に対して均一に密着することで、患部の炎症をしっかり冷やすことができます。 乳児保育担当の保育者から、ミミズ腫れや青あざを手当てする(消す)方法はないかといった質問をたくさん受けますが、青あざなどの噛み跡は、残念ながら”消す”ことはできません。噛み跡の ...

保育の仕事のために習得しておきたい応急処置 7選

保育者は、安全な保育のためにどのような専門技能を習得したらいいのでしょうか。保育事故の訴訟報道には必ず「注意義務」という言葉が出てきます。福祉の保育もサービスの保育も仕事として契約した時点で注意義務や安全配慮義務が伴います。子どもの危機を予知して具体的な回避策を講じるとともに、防ぎきれなかった事故に対する対応が求められています。 保育の職務に応えられる技能習得が望ましいですが、消防署の普通救命講習の受講だけで、保育の仕事の安全配慮といった専門性を満たすことは難しそうです。保育を仕事にする上で習得しておき ...

プールあそびの危機管理を大和市幼稚園教諭のプール水死事故から考える

大和市の学校法人西山学園「大和幼稚園」のプール遊びの水死事故で、業務上過失致死罪に問われた元担任教諭に対して、求刑通り「罰金50万円の判決」が出ました。この事故が起きたひとつひとつの事象を自らの保育に照らしてみて、もし同じ事柄が見受けられたら、同様に子どもの命を失うような重大な溺水事故を起こす可能性があるのかもしれません。 ここまで2年半の長い月日が流れています。「園児の安全配慮に対する認識や自覚が乏しく、幼稚園教諭としての基本的注意義務に違反」しないようにするために、『プール内で園児らの安全を守るため ...

駅で救命行為をした受講者の報告で分かる救命講習の重要ポイント

LSFA-Children's CPR認定講習という応急手当プログラムを受講してくださった方から、その二日後の早朝に駅で倒れていた人の救命行為をしたと報告がありました。受講時に懸命にマネキンの胸を押してズリ剥けた手の皮は、実際の救命行為でまた剥けてしまったそうです。 気持ちが昂ったり、咄嗟の出来事に慌ててしまうと、「受講したばかり」でも視野が狭くなったりします。自分が慌てていないか立ち止まって、場合によっては深呼吸をおススメしています。(報告から見えた応急手当の重要なポイントをお伝えします) ポイント:深 ...

乳幼児突然死症候群と夜泣き

SIDS:乳幼児突然死症候群を防ぐためだと言っても、長年、保育現場で保育者が子どもに対してうつぶせ寝で寝かせる行為がなくなりません。乳幼児突然死症候群を防ぐためにやってはいけないとされる、うつぶせ寝のほか、暖めすぎたりタバコの煙に曝される環境がなぜダメなのか、実は保育者がよく分かっていないという声と関係があるのかもしれません。 乳幼児突然死症候群(Sudden Infant Death Syndrome)とは、「元気に育っていた赤ちゃんが、事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡する病気」だと厚労省が定 ...

保育事故の数字に出ない認可保育園と認可外保育所の安全管理の違い

毎年、厚労省から発表される「保育施設における事故報告集計」によって話題となる、「無認可保育所の杜撰な安全管理」の信ぴょう性を疑ったことはありますか?ここでは保育事故報告集計の数値の裏側にある認可保育所と認可外保育所の違いを考えます。 今回のポイントは「大人のための環境」と「子どものための環境」との比較です。認可保育所と認可外保育所の違いを考えるあたって、まずは東京都福祉局の『乳幼児の事故防止教育ハンドブック』に記載してある重要な一文をご紹介したいと思います。 乳幼児期の子どもは、大人と一緒の環境で過ごし ...